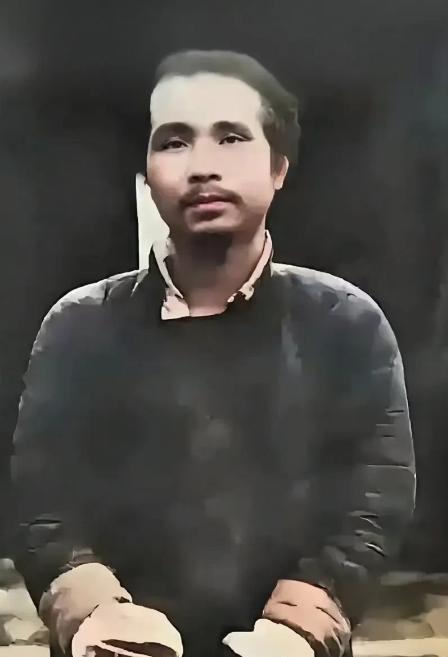

1940年代,30岁,他被塞进烧红的铁皮桶,皮肤烫得滋滋作响,敌人的烙铁还在往肉里按——可哪怕惨叫震碎了审讯室,牟永大硬是咬紧牙关,半个字的秘密都没吐! 1940年代,华中某地,日军审讯室里, 房间中央,一个铁皮桶被架在炭火盆上,桶壁已烧得通红。 两个日本兵狞笑着,将烙铁尖端放在了那个被捆绑的年轻人牟永大的身上。 此刻遍体鳞伤的他,却死死盯着敌人,没有半分哀求,只有燃烧的怒火与冰冷的蔑视。 牟永大,一个生于动荡年代、长在贫瘠乡村的普通青年。 他或许曾梦想着娶妻生子,守着几亩薄田安稳度日。 然而,日寇的铁蹄踏碎了所有宁静的幻想。 山河破碎,同胞受辱的景象,让他无法再做一个沉默的旁观者。 不能当亡国奴! 他选择加入了地下组织,成为一名交通员。 这份工作看似不起眼,却如同维系地下网络的血脉。 传递情报、运送物资、掩护同志,每一次出行都如同在刀尖上行走。 他熟悉乡间每一条小路,能分辨风中异常的声响,懂得如何在敌人眼皮底下隐藏踪迹。 他深知自己掌握的信息虽不涉及最高机密,但任何一个联络点的暴露,都可能导致同志被捕,整条情报线的瘫痪。 这份沉甸甸的责任,让他时刻保持警惕。 他行事低调,待人真诚,在乡亲们眼中,他是个老实巴交、有点寡言的年轻人。 谁也想不到,这个看似普通的庄稼汉,胸膛里跳动着一颗为民族燃烧的心。 然而,革命的征途布满荆棘,最致命的是暗处的背叛。 一个曾与他并肩作战、甚至可能接受过他帮助的“同志”,在敌人的威逼利诱或酷刑折磨下。 为了苟活,他选择了出卖。 牟永大的名字,连同他负责的几条交通线、几个关键联络点,被叛徒写在了自白书上。 这份沾满懦弱与耻辱的名单,成了牟永大通往地狱的门票。 “滋啦!” 一声令人头皮炸裂的声响,瞬间撕裂了审讯室的死寂! 伴随着这声恐怖声响的,是牟永大喉咙深处爆发出的凄厉惨嚎。 他的身体在狭窄滚烫的铁桶中疯狂地扭动、抽搐。 汗水如同溪流般从额头、脖颈、全身每一个毛孔中疯狂涌出,瞬间浸透了本就褴褛的衣衫。 他的身体在极致的痛苦中剧烈痉挛,却无法阻止那源自生命本能的、绝望的挣扎。 然而,就在这非人的痛苦达到顶点之时,那凄厉的惨嚎声,却骤然减弱! 那并非痛苦消失,而是某种更强大的力量,在濒临崩溃的深渊边缘,硬生生拽回了他的神智。 牟永大猛地昂起头,他布满血丝的眼睛瞪得滚圆,死死咬住下唇。 他用尽全身残存的力气,将那几乎冲破喉咙的惨嚎,硬生生地、一点一点地,咽了回去! 取而代之的,是从牙缝里挤出的、带着血沫的喘息! 审讯室陷入一种诡异的死寂。 施刑的日本兵愣住了,他们见过太多在酷刑下崩溃、哭嚎、求饶、最终吐露一切的囚犯。 他们习惯于用痛苦摧毁意志,用恐惧换取情报。 但眼前这个中国人,竟然在承受着人类生理极限痛苦的同时,用意志力强行压制了本能的惨叫! 这沉默,比任何惨叫都更令人心悸! 日本军官的脸色由狰狞转为铁青,他感到了前所未有的挫败和一种莫名的寒意。 他恼羞成怒地咆哮起来,夺过士兵手中的烙铁! 他狞笑着,将烧得白炽的烙铁,朝着牟永大的小腿肌肉,狠狠地按了下去! 牟永大的身体如同被高压电流击中,猛地向上弹起,又重重落下。 他的牙齿咬得咯咯作响,但那双眼睛,却死死地、死死地瞪着施暴者。 烙铁一次又一次地抬起、落下,在牟永大残破的躯体上留下新的、焦黑的烙印。 他的意识时而清醒,时而模糊。 但无论清醒还是模糊,但他始终没有吐露出任何东西。 他用尽最后一丝力气,将拳头在绳索的束缚下,死死攥紧。 这紧握的拳头,是他最后的武器,是他不屈意志的象征。 在意识彻底沉入黑暗前的最后一瞬,他仿佛看到了家乡的田野,看到了胜利的曙光。 他死了,没有屈服,没有背叛。 他叫牟永大,一个在历史长河中或许并不显赫的名字。 他牺牲在1940年代一个无名的秋夜,在一间阴暗的牢房里,以一种惨烈到极致的方式。 没有鲜花,没有颂歌,只有无声的壮烈。 这看似寻常的“岁月静好”,是无数个像牟永大这样的普通人,在三十岁的年华,用被烈火吞噬的血肉之躯,为我们死死挡在了地狱门前。 他的名字或许蒙尘,但他的牺牲,早已化作我们脚下大地最坚实的基石。 主要信源:(中华儿女——那天,他的皮肉被烧得直响,但始终没动……我知道,他为谁而忍!)