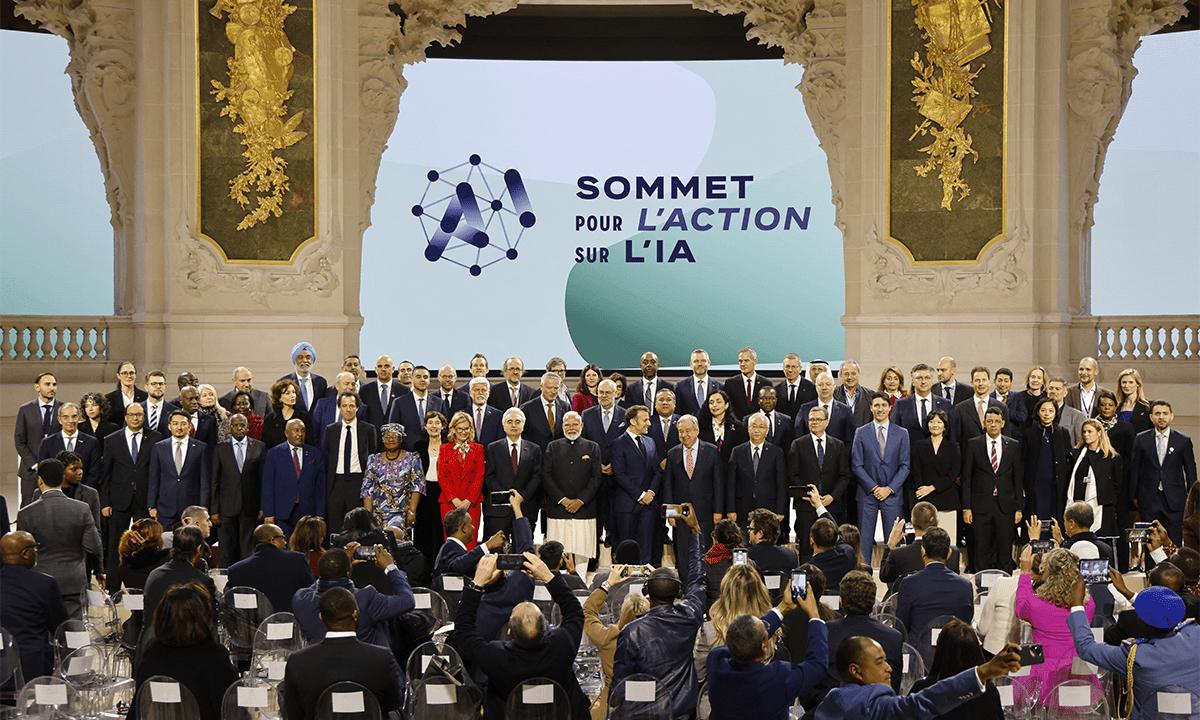

这一次动手的不是美国,60国联合无视中方的强烈抗议,拍板屏蔽DeepSeek,现在已经打不开了: 7月初,由法国和印度牵头,联合60个国家签署了一份名为《人工智能治理宣言》的文件,点名要求各国平台下架中国AI模型DeepSeek。 几天内,多个国家陆续开始封禁,DeepSeek目前在至少38个国家的主流平台上已经无法访问。值得一提的是,这一次,美国居然没有参与。 不是没兴趣,而是没必要。美国向来喜欢单边出招,自己一套“规则”,不需要跟别人组团。 美国拒签这份宣言,反倒更像是站在幕后,做了个“甩手掌柜”,把前台交给盟友出面,不沾手、不背锅。 这也解释了为什么60国行动看似“非美主导”,但各项技术、政策、配套封锁却与美国此前的AI管控节奏如出一辙。 中方的回应也没含糊。外交部第一时间表达强烈抗议,明确指出将科技问题政治化,不仅不利于全球创新合作,也严重违反市场公平原则。 中方还强调,DeepSeek平台严格遵守中国《数据安全法》和《个人信息保护法》,不存在任何违规操作。 那这些国家为什么突然联手出击?表面上说是出于“数据安全”考虑,理由听起来很“合理”:DeepSeek的服务器位于中国,用户数据可能发生跨境传输,不符合欧盟的GDPR要求。 但问题是,同样的标准,谷歌、苹果照用不误,这就让人怀疑这场封杀的真正动机。 更深层的原因,其实是技术竞争的白热化。DeepSeek上线不过一年,全球用户已经突破1.36亿,2025年市场份额达到6.58%,在多个国家的应用商店中超过ChatGPT,占据下载榜首。 更让西方头疼的是,它的运行成本极低:训练成本只有557万美元,推理费用是OpenAI的三分之一。这种“性价比碾压”,直接冲击了西方AI企业的商业模式。 在这个节骨眼上,各国纷纷出手,更多是为了给本国AI产业腾地方。 印度国内推出了自研平台“IndusGPT”,韩国政府直接拿出34万亿韩元扶持AI产业,澳大利亚也宣布政府设备禁止使用DeepSeek。 但有趣的是,这些国家对其他AI技术却网开一面,比如丹麦禁止DeepSeek,却默许政客继续用X平台。这种双标操作,已经不是第一次了。 而在封锁的背后,美国虽未现身,但动作不断。英伟达H100芯片的出口受限,五眼联盟内部频繁开会讨论AI安全规范,都是为了通过产业链施压。一个不动手的美国,可能比亲自出手更可怕。 面对这波围堵,中国AI也不是坐以待毙。 DeepSeek早已启动“透明化行动”,公开其数据脱敏流程,并通过清华大学优化后的RealSafe-R1模型,增强系统抗越狱能力,安全性能超过Claude 3.5和GPT-4o。 同时,中国法律也要求所有出境数据必须经过安全评估,这一制度本身就对用户隐私形成了有效保障。 技术上,中国AI也在寻求新突破。DeepSeek采用MIT开源协议,全球开发者可以基于其架构进行二次开发,绕开平台封锁。 轻量化模型如DeepSeek-R1-Qwen3-8B,能够在边缘设备运行,规避云端数据跨境争议,也为未来海外部署提供了新思路。 与此同时,中国AI也开始向“全球南方”倾斜。新增阿拉伯语、斯瓦希里语服务,积极与东盟、中东国家推进《全球人工智能治理倡议》,希望在被欧美主导的规则体系之外,寻找新的合作范式。 即便在技术封锁背景下,像英伟达、微软这样的企业也选择绕开政策,通过技术授权等方式继续与DeepSeek保持业务合作,可见封锁并未形成实质断链。 虽然西方国家看似在建立AI“新铁幕”,但内部早已有裂痕。欧盟内部就有声音指出,《人工智能治理宣言》缺乏可执行标准,更多是一种政治姿态。 《金融时报》援引布鲁塞尔智库报告称,真正的AI普惠,离不开开放生态,盲目封锁反而会打压创新。 美国的拒签也说明了问题所在。表面上不参与,其实是不愿接受任何国际约束。毕竟当规则制定者久了,再被人约束,就不是滋味。 现在倒好,60国签了,美国却成了看热闹的“局外人”,看似聪明,实则失了人心。 从技术指标来看,中国AI并不逊色。斯坦福大学2025年AI评估报告显示,DeepSeek在文本生成评分上达到94.5,超过GPT-4的89.3。 在中文应用场景中,更是具备压倒性优势。低成本的运行机制也让非洲、南亚等发展中国家有机会搭上AI快车,这种技术普惠,正在打破“算力=霸权”的神话。 回到现实,DeepSeek是打不开了,但这只是屏蔽按钮按下的短暂影响。长期来看,开源生态注定不可逆转。 当AI成为文明的基础设施,靠封锁维持技术优势,只会让规则失去合法性。目前已有数十个开发者社区在搭建DeepSeek的私有部署版本,绕过平台封锁只是时间问题。